4月10日,番禺区举办第十五期“融·乐”智慧课堂展示交流活动,活动以“数字化教学:数智技术在政治学科以及劳动学科小中衔接中的应用研究”为主题,分别在番禺区大龙中学、番禺区南村中学、番禺区石楼镇中心小学设立会场,旨在落实教育数字化战略行动,推进数智技术在学科教学中的融合创新应用,提升教师数字素养,展示基于大数据和智能技术的“融·乐”课堂教学案例,助力番禺区教育优质均衡发展。

活动采用线上与线下相结合的方式,番禺区高二政治任课教师、石碁教育指导中心辖内各初中、石楼教育指导中心辖内各小学的劳动任课教师现场观摩,贵州省毕节市赫章县实验中学、赫章县铁匠苗族乡初级中学、赫章县妈姑中学、广东省湛江市第二十中学、梅州市五华县萃文中学、梅州市五华县龙村中学相关学科任课教师以及番禺区其余相关学科教师通过线上平台参与了此次活动,参与线上观摩人数达1000多人。

赫章县实验中学在线观摩活动直播

赫章县妈姑中学在线观摩活动直播

梅州市五华县龙村中学在线观摩活动直播

梅州市五华县萃文中学在线观摩活动直播

湛江市第二十中学在线观摩活动直播

南村中学黎惠仪老师和大龙中学何福琼老师分别进行高二政治《心中有数上职场》同课异构课例展示。何福琼老师通过图片、视频,充分利用DeepSeek、国家中小学智慧教育平台等有效数字资源以及精心设计的创新课堂探究活动,动态而有效地指导与控制,将课堂变成一种真正的学习空间,让每一位学生都处于教育的中心,得到全面的关心、引导和帮助,其学习过程和结果都受到三重的监督、管理与促进。黎惠仪老师这节课全方位体现了番禺区融乐课堂“三融”“六乐”的教育理念,做到融通技术,筛选学习资源;融入学生,倾听学习过程;融合引导,做好学习指引。借用智慧学习卡,数据即时反馈,让学生积极乐研乐思乐动,教师借此了解学生想法,做到乐教。讲解劳动者权利义务时,教师结合招聘信息和两会热点启发学生思考,帮助学生理解抽象概念,培养法律思维。

石楼镇中心小学康梓薇老师和大龙中学李如老师分别进行了六年级劳动《奇妙绳结我来编——巧编中国结》和七年级劳动《纸扑大头佛调色上彩》小中衔接课例展示。李如老师将非遗文化与劳动教育相融合,通过色彩象征和废纸再利用,深化文化传承与环保意识。设计五维评价量表,结合微课、实时投屏和童谣互动,提升课堂参与感与文化沉浸感。注重分工协作与能力培养,“调色师”“质检员”等角色分工强化团队责任,1分钟解说与互评锻炼表达能力和工匠精神。康梓薇老师设计探究、设计、实践、展示层次分明的环节,融合了非遗传承与劳动教育目标,重视课堂中学生的主体地位,借助信息技术工具协助学生突破难点,让学生做中学。

各授课教师进行教学反思,并由番禺区教师进修学校、番禺区教育学会综合实践活动分会等专家进行评课和总结。

高中政治学科同课异构课例展示

劳动学科小中衔接课例展示

番禺区政治高二中心组组长、番禺区象贤中学郭绮文老师对何福琼老师政治课例进行点评。她认为这节课的设计非常巧妙,将教学评一体化的严谨性和课堂灵动性巧妙地融合在一起。通过一案到底的议题式教学活动,让学生在体验和案例分析中完成对法律知识的深度学习,教师在这一基础上,再进行知识的拓展和归纳。在过程中嵌入了智慧学习卡的应用,学生即时答题,做到精准发现学生的误区,从而加以纠正,让课堂更加有深度和温度。

番禺区政治高二中心组组长、番禺区象贤中学郭绮文老师作课例点评

番禺区教育学会综合实践活动分会理事李艳枝副会长对康梓薇老师的劳动课例进行点评,她认为本节课课程定位精准,突出学生主体地位,融合非遗传承与劳动的教育目标,借助智慧学习卡等数字化工具,符合番禺区“融·乐”课堂“融通技术”的理念。整节课采用目前番禺区推行的“三个五”课程模式,层层推进,很好地把握了课堂节奏。

番禺区教育学会综合实践活动分会理事李艳枝副会长作课例点评

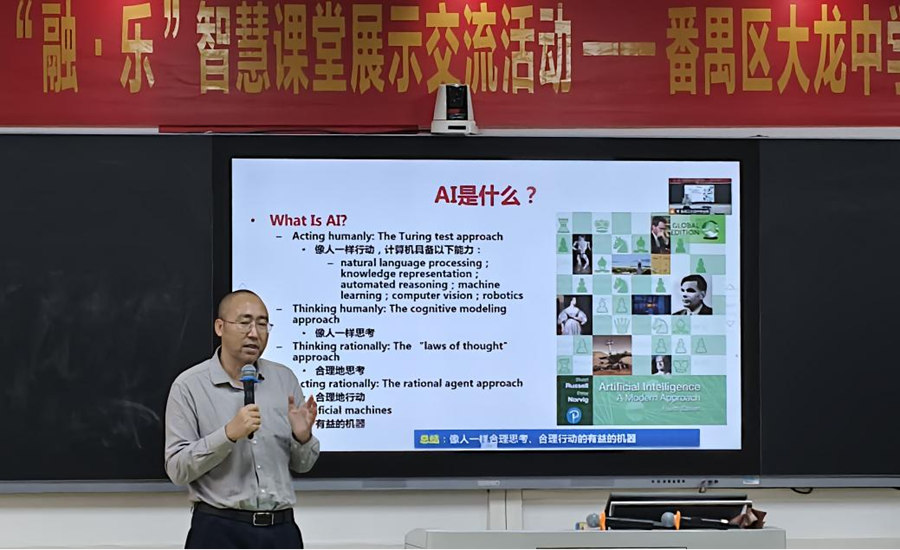

暨南大学信息科学技术学院博士林龙新教授做讲座《从技术原理解码AI的能力图谱》。林教授介绍了AI的历史发展、分类等相关知识,探讨了人工智能对行业的影响,以及应当如何应对。他强调深入学习人工智能知识以及提高与AI工具协作能力的重要性。同时提出未来有竞争力的人才应具备的三个特点:与智能机器协作的能力、在复杂和抽象领域具有卓越技能、能够深度自律并深入工作。

暨南大学信息科学技术学院博士林龙新教授做讲座

番禺区大龙中学邓正光副校长表示,大龙中学以番禺区“融·乐”课堂为指引,依托智慧学习卡探索教学评一体化的路径。实践过程中,他有以下三点体会:一是数字赋能,重构教学服务经验,以智慧学习卡为支点,撬动课堂三环变革。二是素养提升,锻造教师成长。教师有意识和责任适当利用数字技术获取、加工、使用、管理和评价数据信息和资源,发现分析和优化创新和变革教育教学活动。三是关于教学的共生,绘就发展的新途径。教师的角色从知识传授者转向学习的导航员,课堂从单向的灌输升级为多维的交互层评价的体系,从笼统的判断进化为精准坐标定位。

大龙中学智慧学习卡已实现全年级覆盖,其中使用频次最高的是初三和高三两个毕业年级,从本届高三每一次考试成绩增长幅度可看出数字技术与学习效益的正向相关系数越来越高。教育数字化转型不是技术装备竞赛,而是教育本质的螺旋式回归,让我们理性看待教育技术以温度润泽课堂,在数字技术赋能教育教学的探索中,既做脚踏实地的实践者,更做冷热有度的思考者。

番禺区大龙中学邓正光副校长发言

番禺区南村中学党总支副书记郭红副校长认为,本次活动以双技术支持下的“融·乐”智慧课堂为核心,聚焦信息技术与课堂教学的深度融合,探索基于数字技术中政治学科教学的应用研究。今天的活动正是双技术与学科教学深度融合的生动实践。他们以创新的教学设计,灵动的课堂互动,展现了智慧课堂的无限可能,为教学提供了可以借鉴的实践范式。专家的点评也必将引发我们对数字化教学更深层次的思考,为今后教育教学改革进一步明确方向。

番禺区南村中学党总支副书记郭红副校长发言

广东省教育厅事务中心(广东省电化教育馆)数字教育部黄桂芳副主任做讲座《国家中小学智慧教育平台全域应用——人工智能赋能高质量课堂》。黄桂芳主任介绍了基于国家中小学智慧平台全域应用的教师素质素养提升实践大赛备赛要点,优秀案例学习方法,以及参赛的课堂教学应用案例指标。她希望老师的参赛课例能指向学科核心素养培养目标,聚焦教学重难点,基于国家中小学智慧教育平台、智慧学习卡等信息技术工具及数字资源丰富课堂教学,彰显师、生、机三元结构,创新课堂教学模式,落实教学评一致性,用数字赋能课堂教学的评价、方法与策略。

广东省教育厅事务中心数字教育部黄桂芳副主任做讲座

番禺区教育学会综合实践活动分会理事香碧颜副会长进行劳动学科课例点评。大龙中学李如老师将非遗文化传统工艺制作与现代劳动教育相结合,充分体现了劳动课程标准中传统工艺制作任务群的要求,课程设计巧妙融合了文化传承,劳动技能与信息化手段,锻炼了学生的动手能力,增强了文化认同感,是一节兼具实践性、创新性和文化深度的优质劳动课。她表示听黄桂芳主任讲座后,提出今后可尝试AI赋能课堂,让大头佛演唱童谣的想法,更创新地传承非遗文化。

番禺区教师进修学校劳动教研员吴泳斯老师为上课老师颁发教研证明

番禺区教师进修学校(番禺区教师发展中心)政治学科教研员屈秀萍老师进行政治课例点评及政治学科教研活动总结。屈老师认为黎惠仪老师这节课一是融通技术,直观呈现学生岗位选择比例,激发学生探究职业规划的兴趣。黎老师引导学生利用生成式的人工智能,搜索热点新闻以及典型的案例,拓宽学生视野,很好地实现了乐学的效果;二是融入学生,在模拟求职互动分享会环节,黎老师让学生积极地互动,方便老师了解学生想法,做到乐教。三是融合引导,在整个学习过程中做了清晰的学习指引,以总议题和子议题来串联教学,整个课堂的逻辑清晰,体现了老师乐教。

关于本次活动,她提出了三个观点,一是凝聚协作合力,厚植教育情怀。思政教育的高质量发展离不开学校的鼎力支持,老师们的倾情投入,更离不开全区教育生态的共荣共生。二是聚焦课堂实践,彰显育人匠心。本次活动采取同课异构形式,既有传统课堂严谨和逻辑,又有现代技术灵动融入,既有理论深入剖析,又有现实情境鲜活地演绎,这种和而不同的智慧碰撞,生动地阐释了思政课堂守正创新,为学科核心素养的落地做出多元探索。三是引领理论赋能,探索未来途径。

最后,屈老师勉励各位思政老师要:明确我们教什么?要以立德树人为根,用高效思政课堂传递正确价值观,帮助学生明晰人生方向,增强社会责任感;知道我们要怎么教?要应用数智赋能,掌握AI学情分析、虚拟情境创设等工具,精准设计分层教学;坚持守正创新,探索项目式学习与数字化评价的创新路径;终身接受学习,积极参与智能教育研修,保持教育敏感度。

番禺区教师进修学校政治学科教研员屈秀萍老师进行课例点评及教研活动总结

本次“融·乐”智慧课堂活动既是是番禺深化课堂改革的又一次生动探索,又是推进数智技术在学科教学中的融合创新应用的深入研究,将驱动全区教师借助数智技术的手段,坚持守正创新,坚持以“融”为基,融技术于教学,融评价于学生,融五育于课堂;坚持以“乐”为魂——让学生在思辨中感悟真理之美,在探索中体验成长之乐。

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线