追忆西部志愿者李莎 定格在大山深处的青春之歌

http://guangdong.eol.cn/ 来源:中国教育在线广东站 作者: 2020-07-03 字体:大 中 小

人物简介:李莎(1999-2020),四川巴中人,共青团员,系华南理工大学新闻与传播学院2019届本科毕业生、第21届研究生支教团成员,生前在广西龙胜各族自治县龙胜小学支教,今年5月9日在支教返校途中因交通意外去世,年仅21岁。近日,共青团广东省委、共青团广西区委分别追授李莎“广东省优秀共青团员”“广西优秀共青团员”荣誉称号。

青年最富有朝气、最富有梦想。在奔腾的时代洪流中,总有一曲曲青春的旋律令人动容,让人铭记。李莎,一名华南理工大学研究生支教团成员,满腔热血投身脱贫攻坚大决战,将人生追求融入国家命运,在党和人民最需要的地方贡献才华,挥洒汗水,绽放青春的光彩。

5月9日下午,李莎在赴龙胜小学开会途中发生意外,经全力抢救无效,不幸去世,年仅21岁。年轻的生命、最美的青春,永远定格在支教路上……

教育脱贫,点燃孩子内心的“火种”

在穷困环境中成长起来的李莎,对教育摆脱贫困有着更为深刻的理解,她迫切希望以自己的经历和所学去帮助同样处在穷困环境中的孩子。

李莎出生在四川省平昌县的一个小镇,家里经济比较困难,但她自小有着一股不服输的劲头。父亲的谆谆教导深深影响了她:“孩子,在学校一定要狠狠念书,牢记知识改变命运。”她在笔记中写道:“困难的经济条件有时会局限我们的学习资源,但永远无法阻止我们对知识的渴望。”16岁那年,她以四川达州通川区文科状元的优异成绩考入了华南理工大学。

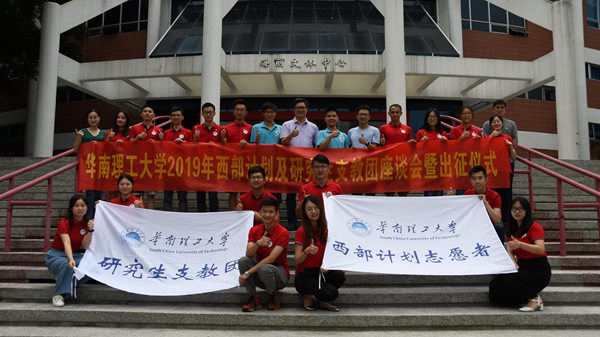

西部计划出征仪式

支教工作就是把孩子内心的火种点燃,点燃山区学生对外界的好奇,点燃他们对知识的渴望,点燃他们对改变命运的信心与追求。

李莎深刻意识到,教育的过程不仅在于传授知识,还在于激励、唤醒、启迪学生的自我成长意识,这是动力系统。她想做的不仅是一名师者,更是一名爱心、美德、信念的播种者,为此,她全身心投入到支教工作中。“时间会证明一切。”这是李莎奔赴西部时的支教宣言。在“龙胜一对一”爱心助学项目中,她主动请缨,前往最偏远的三门镇。那里路途遥远,从县城到家访学生家中,车程要一个半小时,加上徒步两个小时的崎岖山路,翻山越岭,有种“阡陌交通,鸡犬相闻”的错觉,艰辛可想而知。在教学工作中,班上有个小彭同学对英语的学习有畏难情绪,一个单词、一句英文学很久了,仍支支吾吾、难以出声。李莎总在课后把他叫到办公室,一遍遍地拉着他的手或摸着他的头给他讲解,教他每个单词怎么发音、每句话怎么连读。她在教孩子们知识的同时,也与他们建立了深厚的感情。有个小女孩成长在单亲重组家庭,因缺少关怀,性格内向,不愿与人交流。李莎经常关心陪伴她,和她聊天,帮她扎头发,慢慢打开她的心扉,渐渐地,小女孩变得开朗起来,逐渐融入集体,学习成绩也有了起色。

和支教的孩子在一起

在点点滴滴中,李莎与孩子们建立了深厚的感情。一起支教的同学回忆,某天她开心地回到宿舍,手里拿着用彩纸折成的花,她说那是孩子送给她的礼物,上面用稚嫩的笔迹写着感谢与祝福的句子,李莎内心深处最柔软的角落被触碰了,这朵花承载的是山区孩子沉甸甸的爱和信任,被她很珍视地放在盒子里。

扛责在肩,勇担当甘奉献的“莎姐”

支教期间,李莎除承担两个跨年级、跨学科的教学工作外,还担任了班主任助理,并协助开展学校行政办公室工作。为做好教学工作,她虚心向年长的老师请教,认真思考,年纪轻轻的她也掌握了自己独到的教学策略和技巧,深受孩子们喜爱。办公室工作事无巨细,大到各项重要活动,小到会务准备、日常接待,有时还要跑跑腿送材料,不管工作多么繁杂,李莎都从无怨言,总是倾尽全力把每件事做到最好。

在华南理工大学赴龙胜的研究生支教团队伍中,李莎年龄虽然最小,却被大家亲切地称为“莎姐”。在支教团夏令营期间,她每天主动劈柴烧火,买菜做饭,为队友们奉上一顿丰盛的晚餐。她还承担起志愿活动的宣传工作,在“华工大研支团”“龙胜青年之声”等公众号上发文80余篇,并联合其他志愿者制作视频《旭日东升》,深入展现留守儿童内心的善良与纯真,作品被广泛转载。

李莎在龙胜小学开学时在门口测体温

2020年初,新冠肺炎疫情席卷全国。家人怕她有危险,一再劝阻她不要提前去支教点。她的态度很坚决:“疫情就是命令。我回校可以为小学的疫情防控工作做些事情。”回到支教地,她利用自己的专业优势,通过网络平台,把新冠肺炎疫情防控的知识技能及相关通知精神宣传给家长和学生。她还协助班主任做了大量的复学准备工作,每天在网上进行两个班级100多位孩子的健康监测,监督学生英语科目的网上学习,做好教室的清洁卫生及消毒通风工作、补订学生的夏装校服……

她工作着、奔波着、累并快乐着,主动把责任扛在肩上,用热忱和奉献传递爱心,提升自我价值。她的朋友秦同学说:“那颗星星降落凡间,在每一条经过的轨迹都发光发热,温暖了身边的每一个人……”

乐观坚韧,在奋斗中释放青春激情

“我一直相信只要足够坚韧,越是痛苦的东西才会让人更快地成长,坚韧是我最骄傲的品格。”这是李莎对自我的评价。

李莎短暂的人生是奋斗的一生。因为家庭困难,她自立自强,积极参与勤工助学,用自己的双手和坚韧的毅力克服生活困境。为了在学习上不断攀登新的高峰,她不骄不躁,严以律己,曾获得国家励志奖学金、学校三好学生、优秀共青团员等诸多荣誉。李莎的室友冯越回忆:“我们曾一起参加背单词打卡训练营,我没多久就放弃了,而她在异常繁忙时扔坚持打卡直到背完全部,晚上就寝之后,我常能在黑暗中看到她的床铺中透着灯光,听到她静静翻书的声音。” 李莎还活跃在各类志愿服务和社会实践活动中,在这一过程中,她收获的不仅是一次次实践中的成长,更是用知识服务社会的责任感、全身心奉献的愉悦感,并曾获评广交会优秀志愿者、广州国际纪录片节优秀志愿者、华南理工大学社会实践优秀个人等称号。

学习工作和生活中的奋斗磨砺了李莎的意志,更养成了她乐观开朗的人生态度。“红色碎花裙,举着小伞遮阳,拉着一个孩子,一个又拉着另一个,阳光、陋房,嬉闹、欢笑、小调……”张庆园老师对在广西龙胜见到李莎时的情景仍历历在目。李莎的身上总是散发着一种热情阳光的感染力,她爱美食,珍惜与三两好友分享美食时的快乐;她爱看书,她相信“读书多了,看过的书籍都潜藏气质里、在谈吐上”;她爱摄影,用善于发现美的眼睛传递着一帧帧精彩瞬间……李莎在校时还曾参与有关抑郁症健康传播研究的大学生创新创业训练计划(SRP)项目,是项目的核心成员和负责人之一。她在散文诗《回归》中呼吁对抑郁症患者的理解和关爱:“亲爱的人,如果你相信她是溪流,那么也请相信她始终和汛期时一样湍急,似秋千荡出美丽的弧度,最后冲出河道的桎梏。”同在项目组的同学说:“如果用心理学类别划分人生,那她属于积极心理学范畴,源源不断地给团队输送正能量。”

如今,李莎把宝贵的生命留在了她深爱的土地上,把青春的赞歌唱响在党和人民最需要的地方,而她那明媚的笑容将永远留在大家心中,她的精神将一直延续下去。在她的背后,还有着18000余名研究生支教团成员在这场“青春接力”中传承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。我们相信,在这种精神和信念的感召下,必将有更多的青年学子不惧风雨,勇挑重担,投身西部建设,为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献蓬勃力量。

师生眼中的李莎

支教前夕,她曾与我约定返校再聚之时,一如既往地表现出对专业学习和未来读研生活充满热情和向往。她是一个热爱生活,积极进取,能力突出又勇于奉献的优秀学生!

——班主任 孙珉老师

就在距离她返校不到2个月的时间,最不幸的事情却发生了,并且是来得如此突然。一个充满朝气、前途无量的优秀女生就这样离我们而去,让我们感到生命是如此的脆弱,人生是如此的无常。相信所有认识李莎的人也会和我们一样,不会忘记她,这个让我们快乐和感动的“阳光女孩“!

——研究生导师 罗韵娟老师

毕业视频里,那本电子相册的封面写着,“聚是一团火,散是满天星”。现在,她成为了那颗星星。那颗星星降落凡间,在每一条经过的轨迹都发光发热,温暖了身边的每一个人。

——班长 秦钰雯

生命真的太过无常,上天过早地带走了我们深爱的小天使,一位无比优秀、无比努力、无比真诚的女孩。再回忆起她的笑容,还是那么温暖,却无比心痛、无比沉重。愿她在另一个世界里被命运眷顾、和爱与善良相遇。这是这个或许并不完美的世界里,她深爱的同学们最深的、永远的祝福。

——团支书 刘颖

她在决定去支教之后的一段时间里,一直在外出接受培训,她教了一群可爱的孩子们,某天她很开心地回到宿舍,手里拿着用彩纸折成的花,上面用稚嫩的笔记写着感谢与祝福的话,她说那是孩子们给她的礼物,这朵花被她很珍惜放在了盒子里。

——舍友 冯越

她开朗健谈,待人热情,和同学、师长相处融洽。不论遇到什么困难,她都能够微笑面对,周围的同学也常常被她积极乐观的态度所感染。她十分乐于助人,善解人意,当班上的同学或朋友遇到烦心事向她倾诉时,她总会耐心开导。

——舍友 温秀妍

她是寝室中年纪最小的一个,但却处处照顾我们,是寝室中最能干的人;她很善良,每年都参与献血,并且在大四勇敢地决定去西部支教,她说这是非常有意义的事情。我很敬佩她,也很想念她。

——舍友 徐婧仪

她爱好广泛,课外积极参加各种活动,对很多事物保有好奇心和热情,是一个充满干劲的好青年。这样一个积极、聪明、可爱、脸上时时充满笑颜的女孩子,用身上无数的闪光点感染了身边的每一个人。

——同班同学 欧婷

她的友善与温柔感动着我,也影响着我。如同一颗星,她在尽自己全力发光发亮,点亮身边的朋友。有她参与的大学四年,是如此美丽。

——同班同学 邱渝茵

中国教育在线 林剑 通讯员 张丽 赵春旭

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。