16岁高中生变身“老鼠人”:21天科考测8000米洞穴,为防治水污染尽力

http://guangdong.eol.cn/ 来源:中国教育在线广东站 作者: 2020-07-13 字体:大 中 小

16岁的广州留美高中生曹柏豪疫情后返穗, 离开了题海,放下了游戏机,参与到平正洞穴及水文科考的活动中来,作为国内最年轻的洞穴测绘队员,在不到21天的时间里,得到8000米的测量数据。

在这21天中,他跑地表、降悬崖、水里来、泥里去,记录新发现,追查污染水源……在父亲曹炜的眼里,探索未知和一丝不苟的科考带给孩子成长的意义,震撼而迅猛。

曹柏豪在测量

疫后返穗因热爱古生物投身洞穴科考

6月的贵州,有点闷热,可一头朋克式长发的曹柏豪丝毫不觉得热,因为对科考的热望早已盖过了这一切。

曹柏豪小学初中就读于广州市华师附中番禺学校,读完初二之后到了美国加州上学,后一直在那边读高中。如果不是疫情影响,也许他早已顺利地拿到大学的OFFER在美深造。 但是今年, 为了安全起见他年后便早早返穗。在他的圈子里,有的朋友重新在广州寻找国际学校就读,有的继续在机构刷题,有的在家无所事事观望着彼岸的变化。

一晃两个多月过去了,曹柏豪不想浪费时间。这时,父亲曹炜得知自己的朋友,具有20多年的探洞经验的王大勇(中国地理学会会员、 中国地质学会洞穴专业委员会第5届委员、前重庆人防应急救援队总队长)正计划在贵州遵义仁怀一带进行洞穴科考,想到儿子向来对古生物极感兴趣,洞穴又是发现化石和罕见生物的绝佳考察地点。于是,便开始征求儿子意见,是否愿意参加科考。

曹柏豪在制作探杆

洞穴科考队 王大勇

“我当时一听,没怎么想就答应了, 进洞探险那是多么有趣的一件事。”

紧接着,通过为期十天的SRT(单绳技术)封闭训练后,曹柏豪凭借优异的表现成功入驻科考队。另一队友是遵义洞穴探险分会的吴凯旻,他也是专业洞穴探险队员。科考队将对平正、长岗地区约230平方公里范围内的洞穴进行普查和科学测绘,揭开洞穴结构和走向、水文情况、生物情况等地下世界的秘密。

吴凯旻

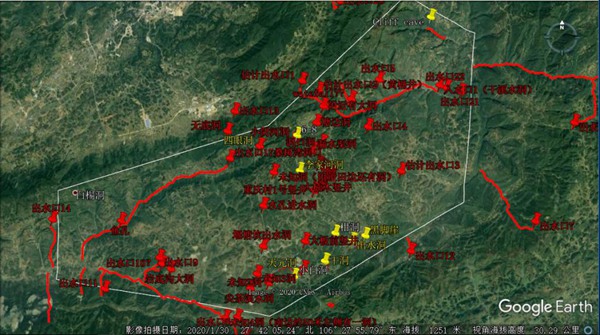

在谷歌地图上进行标记

右起第三人为曹柏豪

美如科幻大片,时深沟暗河遍布,“性命相托”之行

说起洞穴,许多人停留在已开发桂林和银子岩或者贵州毕节溶洞印象里,那些五光十色奇形怪状的钟乳石里,让人不禁对大自然心生膜拜。

然而,当曹柏豪真正进入洞穴,现实却远非他想象中那么美好。 在未经开发的洞穴中,虽时而可见科幻大片中的洞穴奇观,但更多的是绝壁、深沟、暗河遍布,每一步都必须跨得小心翼翼,他们必须戴着头盔头灯,穿戴SRT(单绳技术)装备,身着连体服, 装扮得如同科幻电影中的蜘蛛侠。

此次科考区域的洞穴地处偏僻,多年来鲜有人踏足。为寻找洞口,不得不披荆斩棘、汗流如注,或攀附百米悬崖边缘,或逆上激流,只为确认洞口所在。有些洞口位于平地深渊,一靠近则温度急降、阴气阵阵,如青牛洞;有些藏身崖底,口吐大水,远远就能听到轰隆的声音,如黑脚崖;有些安静的卧在农田旁边,进去却是200多米深的竖井,相当于一栋70多层大厦的高度,如小阴河洞。王大勇说:“洞穴里面的情况千变万化,没进去过是无法预知的,所以探洞必须两三人同行,要坚决信任自己的同伴,尤其是探竖井的时候,那是真正把后背交给了自己的队友。”

狭窄的水道

6月8日,测量李家河洞、下一处陡坎时,曹柏豪就遭遇惊险一刻,快到底时,由于绳上泥多,从两米多的高度滑下去,好在下面是水潭,且自身有安全防护,才侥幸未受伤。同行的队员也惊出一身冷汗。

这个想想都后怕的遭遇,曹柏豪却面无惧色。“相比每天枯燥刷题,这种实地考察的活动更能带来兴奋感,对知识的好奇欲可以战胜心理上的恐惧。”

发现生物亚种,拍到罕见的蕈蚊破蛹成虫瞬间

洞穴中的水源来自何处?流向哪里?

如何开展在复杂的洞道中展开测量?

能否发现新的生物亚种?

这些问题都需要曹柏豪和科考队员实地寻找到答案。他们昼入夜出,每天九小时在巨大而黑暗的地下洞道里测绘和观察,曹柏豪的朋友们戏称他为“老鼠人”。

洞道

白天测绘、晚上录数据成图,科考本身非常枯燥,但在曹柏豪看来却别有一番感悟:“大自然值得人类敬畏,比如洞穴中的石幔,可能就是几万年前形成的,能够记录他们,为后人留下这些数据,本身是一件非常有成就感的事情。”

随着科考的深入,总会有惊人的新发现。

曹柏豪对洞穴中一种跳摇滚的蚊子产生了浓厚兴趣,这是洞穴蕈蚊,由于它的新西兰远亲的幼虫能发出荧光,国内探洞界都俗称它为洞穴萤火虫,但中国还没发现能发荧光的蕈蚊种类。

蕈蚊群

蕈蚊成虫

蕈蚊的成虫成活期只有两三天,这期间它们不吃不喝,主要的任务就是传宗接代。它们一次产卵约30粒,幼虫孵化出来后,会自己选择一片领地,开始捕食和成长,这是蕈蚊一生最精彩也是时间最长的一段时期。它们会通过吐出的一根根垂挂的有粘性的丝,以此来捕捉飞蛾或其他生物,行动谨慎而敏捷,会像异型一样,用丝把整个猎物包裹起来,慢慢的享用。

蕈蚊破茧

它们在洞中群居还是独居?互相之间是否联系?是否有邻居上门抢夺食物的情况?对地盘的选择和划定是按什么原则?这些情况都没有数据和研究。但这次曹柏豪的细心观察和大胆推测取得了丰硕的收获,首次拍摄到了幼虫成茧、破茧、破茧而出的全部状态,实在是难得而珍贵。16岁开始探洞的他,确实展现了发现探索的天赋。

对于儿子的考察发现,曹柏豪爸爸表现的比儿子还要兴奋,他翻阅蕈蚊资料,向有关专家请教,和孩子一起探讨。他一直密切跟进孩子在美留学时的情况,知道孩子对生物学科有着浓厚兴趣,“无论他想学什么,我都会全力支持”。

曹柏豪父亲 曹炜

洞穴生态系统较为封闭,环境原始、简单,没有光线,因此生物演化出一系列特殊的结构、性状和功能来适应黑暗、寒冷的环境。

为此,他发现了很多独特的生物,如不是蝎子的伪蝎,身长可以达14厘米的巨大的红点齿蟾蝌蚪(我国独有品种),以及眼睛完全退化、触须格外发达的穴螽等,都与地表同种的生物特性迥然不同。

伪蟹

不知名步甲

曹柏豪在测量

曹柏豪兴奋地介绍这些发现的意义:“洞穴中独特的生态系统,意味这背后有许多独特的微生物,而这可以应用于物质合成,能够为研制抗生素带来新的突破。”

比如,存在于洞穴中的药用菌放线菌,其产生的抗生素是二十世纪医学王冠上最耀眼的明珠,因此从洞穴生态环境中寻找具有抗病原体的微生物是各国科研人员都在尝试的途径。

王大勇说,洞穴科考对物种的记录是生物领域定性的第一步,接下来还将组织专家进行初步鉴定、排查,进行亚种区别,然后将标记的新亚种提交国际相关研究机构进行评判、确认,最后才能作为生物等基础科学领域的成果进行发布,为后面的学者进行研究、验证提供支持。

民间洞穴科考,为水污染防治贡献一份力量

值得一提的是,洞穴科考获得的基础数据,是当地政府的建设项目规划决策的重要依据,为生活、生产提供巨大的帮助。

科考队此次考察的平正地区曾发生过数次水源污染问题,因洞穴洞道走向复杂,源头一直未有定论。曹柏豪一行其中一项任务,就是找出污染的源头在哪里。

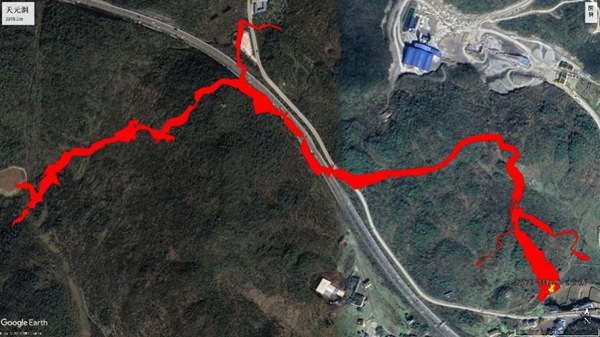

天元洞俯视图

之所以不能纸上谈兵,是因为喀斯特地势水系的复杂性。曹柏豪解释:“地表水可能汇往什么地方?洞穴的水位有多高?一切都要实地考察才能得到答案。”因此,他们此次对当地黑脚崖、干洞等洞穴水文现状的考察,将为解决当地居民的水源问题提供科学数据参考。期间发现了天元洞的一处污染点,并查明了其地表污染源,为水污染防治贡献一份力量。

将儿子送到偏远的贵州山区参加科考,曹炜心情复杂、矛盾交织。一方面,他希望柏豪通过此次科考锻炼自己、开拓视野,增加对生物科学的实践认知;另一方面,他也担心孩子的安全。

6月9日傍晚,原本儿子与他约定五点半出洞报平安,曹炜等到晚上八点半也迟迟未收到消息。烟蒂渐渐堆满了烟灰缸,儿子仍未有消息,焦急之下他不停踱步、越想越怕,慌乱中急忙叫人组织救援,以备不测,此时恰收到儿子消息,原来科考一行返回途中遇到岔洞,测量时多费了几个小时。

这样的担忧曹父不想再经历第二次,他决定暂停手上的一切工作,赶赴贵州陪伴孩子一起参加科考。

父子俩一起攀援绝壁,触摸千万年前形成的钟乳石,感受大自然的鬼斧神工;

饿了,以岩石为桌,在悬崖边拿出馒头和冷菜,自制“肉夹馍”当午餐;累了,就在寂然的黑暗洞道中席地而坐,静默不语。

曹炜体力跟不上,落了单,儿子曹柏豪总会默默在前面等他;洞道中湿气重,每日早晚爸爸都会准备一碗姜汤,给儿子驱寒。

能够有这样的陪伴机会,曹父感慨“此生无憾”。这次科考经历,不仅是曹柏豪个人的成长之旅,更是父子感情的升华契机。

洞中午餐

而对于队长王大勇来说,此次科考意义非凡。“作为中法贵州双河洞系统项目所在区域的补充研究,这次行动填补了我国在系统性调研洞穴走向、水文、生物等基础学科领域的空白。” 尤其让他印象深刻的是,从年轻人探洞的表现,可以窥见这一代“后浪”对未知领域的求知欲。

曹柏豪说:“洞穴并不像常人想的那么恐怖,反而是一个可以让人锻炼综合能力的地方,生物、地理等很多学科都运用得上。我希望有更多的学生参与进来,但如何在进行科普化的同时保护洞穴内原始生态,这仍是一个需要平衡的问题。”

科考结束合影

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。